Ihre souveräne Damenrede

So überzeugen Sie mit Charme, Witz und Respekt

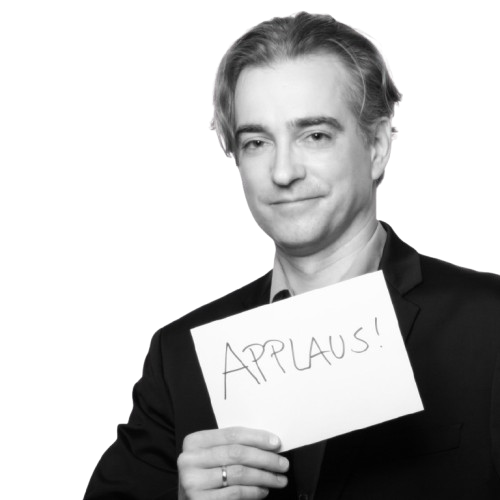

von Frank Rosenbauer M. A. | aktualisiert: 18.02.2026

Sie wurden gebeten, eine Damenrede zu halten, beim Festkommers Ihrer Verbindung oder einem anderen hochrangigen gesellschaftlichen Event. Diese ehrenvolle Aufgabe erfordert Fingerspitzengefühl, rhetorisches Geschick – und die angemessene Balance zwischen Respekt und Unterhaltung.

Mein folgender Ratgeber zeigt Ihnen systematisch, wie Sie eine gelungene Damenrede verfassen und vortragen, die die anwesenden Damen würdigt, ohne in Plattitüden oder Peinlichkeiten abzugleiten.

Systematisch, in neun Schritten, entsteht Ihre Rede. Durch diese optimale Vorbereitung auf Ihre Damenrede sinkt auch das Lampenfieber und Sie werden dem Anlass gerecht.

Von Frank Rosenbauer M. A.: Professioneller Redenschreiber mit Erfahrung aus 5.800 Reden – hilft Ihnen auch ganz persönlich

Von Frank Rosenbauer M. A.: Professioneller Redenschreiber mit Erfahrung aus 5.800 Reden – hilft Ihnen auch ganz persönlich

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

Damenrede systematisch aufbauen

1. Begrüßung und Einleitung

Beginnen Sie mit einer respektvollen Begrüßung und führen Sie elegant in den Anlass der Damenrede ein. Eröffnen Sie Ihre Rede mit einer klaren Ansprache der anwesenden Gäste und bereiten Sie das Publikum auf die Ehrung der Damen vor. Der gehoben-humorvolle Stil verbindet Bildung mit Esprit.

Beispiel 1:

„Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als man mir vor einigen Wochen die Aufgabe übertrug, die heutige Damenrede zu halten, durchlief ich jene fünf Phasen, die Psychologen gemeinhin als Trauerprozess beschreiben: Verleugnung, Zorn, Verhandlung, Depression – und schließlich Akzeptanz. Nun stehe ich hier, in Phase fünf angekommen, und darf jenen Teil des Abends gestalten, der seit dem Mittelalter als intellektuelle Kür gilt: die Würdigung der anwesenden Damen. Eine Tradition, die beweist, dass unsere Vorfahren zumindest in einem Punkt klarsichtiger waren als manch Zeitgenosse.“

Beispiel 2:

„Hochverehrte Festgemeinde! Wenn Cicero recht hatte, dass jede Rede drei Dinge braucht – docere, delectare, movere – also belehren, erfreuen, bewegen – dann ist die Damenrede jene rhetorische Form, bei der man am ehesten scheitern kann. Denn wie lehrt man über das, was ohnehin evident ist? Wie erfreut man jene, die bereits durch ihre bloße Anwesenheit Freude bereiten? Und wie bewegt man Menschen, die längst bewegen? Die Antwort ist: mit Bescheidenheit, Witz und der Gewissheit, dass diese Rede weniger ein Monolog als vielmehr eine verbale Verbeugung ist.“

Beispiel 3:

„Meine Damen, meine Herren! Als ich neulich in meiner Bibliothek nach Inspiration für diese Rede suchte, stieß ich auf Goethes Faust und jene berühmte Zeile: ‚Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.‘ Goethe hatte offenbar nie eine Damenrede halten müssen, sonst hätte er präziser formuliert: ‚Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan – und lässt uns dabei erstaunlich eloquent stottern.‘ Denn so steht es mit mir heute: Zwischen Bewunderung und der Furcht, Klischees zu bemühen, versuche ich nun, in Worte zu fassen, was die anwesenden Damen diesem Abend verleihen.“

2. Bedeutung der Damenrede und ihre Tradition

Erläutern Sie danach kurz die historische und kulturelle Bedeutung der Damenrede. Zeigen Sie Ihrem Publikum, dass diese Rede mehr ist als eine Pflichtübung – sie ist ein tradiertes Ritual mit kulturgeschichtlicher Tiefe.

Beispiel 1:

„Die Damenrede, meine Verehrten, ist ein Fossil der höfischen Kultur – allerdings ein lebendiges. Seit den Minnesängern, die im 12. Jahrhundert die unerreichbare Dame zum Zentrum ihrer Lyrik erhoben, hat sich diese Form der Huldigung durch die Jahrhunderte geschleppt. Walther von der Vogelweide hätte seine Freude an diesem Abend – wenngleich er vermutlich irritiert wäre, dass die Damen mittlerweile anwesend sind und zurückschauen. Das macht die Sache zwar komplizierter, aber auch ehrlicher.“

Beispiel 2:

„Man könnte die Damenrede als rhetorisches Relikt abtun – als Überbleibsel einer Zeit, in der Männer Rüstungen trugen und Frauen auf Balkonen standen. Aber das wäre zu einfach. Denn was ist diese Tradition anderes als ein zivilisierter Moment des Innehaltens? Eine sprachliche Geste, die sagt: Wir sehen euch, wir schätzen euch – und wir sind bereit, uns dafür drei Minuten lang rhetorisch anzustrengen. Im Zeitalter der Emojis ist das eine durchaus bemerkenswerte Leistung.“

Beispiel 3:

„Die Damenrede entstammt einer Epoche, in der Komplimente noch in Versform kamen und Eleganz eine Frage der Syntax war. Der Minnesang des 12. Jahrhunderts lebt in dieser Form fort – allerdings ohne die damals obligatorische Unerreichbarkeit der besungenen Dame. Das hat Vor- und Nachteile: Einerseits müssen wir nicht mehr auf Burgen klettern, andererseits können die Damen jetzt direkt feststellen, ob wir geistig auf der Höhe sind. Ein faszinierender Evolutionsschritt.“

3. Würdigung der Damen – allgemein

Beginnen Sie nun mit der eigentlichen Würdigung der anwesenden Damen. Sprechen Sie über ihre Bedeutung für den Anlass und ihre Eigenschaften. Egal, ob Sie als arrivierter Ehrengast Ihre Damenrede halten oder als Fuchs beim Stiftungsfest: Vermeiden Sie Klischees – setzen Sie auf authentische, respektvolle und geistreich-humorvolle Formulierungen.

Beispiel 1:

„Die anwesenden Damen, so meine These, sind der Beweis dafür, dass Evolution nicht nur funktioniert, sondern auch ästhetisch überzeugende Ergebnisse liefert. Während wir Herren uns durch Jahrtausende der Entwicklung hangeln – von der Keule zum Smartphone, vom Lendenschurz zum Anzug – haben die Damen stets jene Kombination aus Intelligenz und Anmut bewahrt, die uns Männer regelmäßig daran erinnert, dass wir bestenfalls faszinierende Entwürfe, aber keineswegs die Krone der Schöpfung sind.“

Beispiel 2:

„Wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, stellt man fest: Hinter jedem großen Mann stand eine Frau – meist mit hochgezogener Augenbraue und dem leisen Seufzer ‚Er schon wieder‘. Die anwesenden Damen repräsentieren diese Tradition der liebevollen Skepsis. Sie bringen jene Mischung aus Geduld und Weitsicht mit, ohne die viele unserer Unternehmungen längst im Chaos versunken wären. Sie sind nicht das Korrektiv – sie sind der Realitätscheck.“

Beispiel 3:

„Meine Damen, Sie sind heute nicht hier, weil das Protokoll es verlangt, sondern weil dieser Saal ohne Sie einem Seminarraum gliche: funktional, aber freudlos. Sie verleihen diesem Abend jene Qualität, die Philosophen als ‚Sinn‘ und Soziologen als ’soziale Kohärenz‘ bezeichnen würden. Wir anderen nennen es schlicht: angenehme Gesellschaft. Und während wir Herren uns in unseren Ritualen verfangen, behalten Sie den Überblick – und gelegentlich auch das Augenrollen.“

4. Würdigung einzelner Damen oder Damengruppen

Werden Sie jetzt konkreter und würdigen Sie – je nach Anlass – einzelne Damen oder bestimmte Gruppen. Beim Kommers können dies die Damen der Bundesbrüder, Ehefrauen oder Freundinnen sein. Bei gesellschaftlichen Events würdigen Sie prominente Gäste oder Organisatorinnen.

Beispiel 1:

„Besonders begrüßen möchte ich die Damen unserer Altherren – jene bewundernswerten Frauen, die bewiesen haben, dass man Jahrzehnte mit einem Couleurstudenten verbringen kann, ohne den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Sie haben die Langzeitstudie ‚Leben mit ritualaffinen Männern‘ erfolgreich absolviert und dabei mehr Geduld bewiesen, als Hiob je aufbringen musste. Für diese Leistung gebührt Ihnen nicht nur Applaus, sondern vermutlich auch ein Orden.“

Beispiel 2:

„Mein Dank gilt besonders Frau Professor Meier, unserer Ehrengästin, die heute beweist, dass Brillanz und Charme keine Gegensätze sind. Als Ordinaria für Philosophie hat sie Generationen von Studierenden gelehrt, dass Denken mehr ist als ein Betriebssystem-Upgrade. Dass sie sich trotz dieser intellektuellen Anstrengungen auch noch unseren Abend antut, spricht entweder für ihre Geduld oder für ihre Feldforschung zum Thema ‚Seltsame soziale Rituale‘. Beides ehrt uns.“

Beispiel 3:

„Ein besonderer Gruß gebührt den Partnerinnen unserer Füxe – jenen mutigen Frauen, die sich freiwillig in das Abenteuer ‚Studentenverbindung‘ begeben haben. Sie erleben derzeit, was Ethnologen als ‚kulturelle Immersion‘ bezeichnen: die intensive Konfrontation mit einer Subkultur, deren Codes, Gesänge und Trinkrituale zunächst fremdartig wirken. Dass Sie dennoch hier sind, zeigt entweder außergewöhnliche Toleranz oder eine ausgeprägte Vorliebe für soziologische Feldstudien. Beides ist bewundernswert.“

5. Vergleiche und rhetorische Figuren

Nutzen Sie im folgenden Abschnitt bildhafte Vergleiche, um die Vorzüge der Damen zu unterstreichen. Achten Sie darauf, dass Ihre Analogien geistreich, originell und respektvoll sind – nie abgedroschen.

Beispiel 1:

„Wenn ich die anwesenden Damen beschreiben sollte, käme mir ein Vergleich mit einem guten Bordeaux in den Sinn: komplex, charaktervoll, mit überraschenden Noten – und je länger man sich damit befasst, desto mehr Facetten offenbaren sich. Beide – der Wein wie die Dame – verlangen Aufmerksamkeit, belohnen diese aber mit Genuss. Und beide sollte man niemals unterschätzen, sonst wird der Abend peinlich.“

Beispiel 2:

„Die Damen dieses Abends gleichen einem anspruchsvollen literarischen Text: Auf den ersten Blick mag man meinen, man hätte verstanden, worum es geht. Doch bei genauerer Betrachtung offenbaren sich Subtexte, Verweise, ironische Brechungen. Während wir Männer oft simplen Plots folgen – Held, Hindernis, Sieg –, operieren die Damen auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Das macht sie anstrengend, aber auch unendlich faszinierender.“

Beispiel 3:

„Man könnte die anwesenden Damen mit einem vielstimmigen Streichquartett vergleichen: Jede Stimme hat ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Ton, ihre eigene Melodie. Und doch entsteht im Zusammenspiel jene Harmonie, die selbst unseren chaotischen Männerchor zivilisiert klingen lässt. Während wir Herren oft im Unisono brüllen, beherrschen Sie die Kunst der Polyphonie – sowohl musikalisch als auch im übertragenen Sinne.“

6. Dank und Anerkennung

Danken Sie den Damen nun ausdrücklich für ihre Anwesenheit, ihre Unterstützung und ihren Beitrag. Zeigen Sie Wertschätzung mit Geist und Humor.

Beispiel 1:

„Meine Damen, ich danke Ihnen – und zwar nicht aus Höflichkeit, sondern aus Überzeugung. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie unsere manchmal skurrilen Traditionen mit einer Mischung aus Interesse und Ironie begleiten. Dass Sie unsere Gesänge ertragen, ohne Ohrstöpsel zu verlangen. Dass Sie unsere Witze mit jenem nachsichtigen Lächeln quittieren, das Psychologen als ‚kognitive Dissonanzreduktion‘ bezeichnen würden. Kurz: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da sind – und dass Sie bleiben.“

Beispiel 2:

„Mein Dank gilt Ihnen, verehrte Damen, für eine Eigenschaft, die viel zu selten gewürdigt wird: die Fähigkeit, uns Männer ernst zu nehmen, obwohl wir regelmäßig Anlass zum Gegenteil bieten. Sie hören zu, wenn wir reden – selbst wenn wir wenig zu sagen haben. Sie nicken verständnisvoll, wenn wir uns in Details verlieren, die niemanden interessieren. Und Sie bewahren Haltung, wenn wir unsere verlieren. Das ist keine Kleinigkeit, das ist Zivilisation.“

Beispiel 3:

„Ich danke Ihnen, meine Damen, für das, was der Philosoph Kant ‚kategorischen Imperativ‘ nannte und was ich ‚existenzielle Geduld‘ nennen würde: Sie behandeln uns, wie wir behandelt werden sollten – nämlich mit Nachsicht. Sie korrigieren uns, ohne zu demütigen. Sie ertragen uns, ohne zu resignieren. Und Sie begleiten uns durch Abende wie diesen, obwohl Netflix deutlich bequemer wäre. Das ist Größe.“

7. Wünsche für die Zukunft

Sprechen Sie kurz vor Schluss jetzt gute Wünsche für die Damen aus. Formulieren Sie diese mit Esprit und Tiefe.

Beispiel 1:

„Für Sie, meine Damen, wünsche ich mir dreierlei: Möge Ihnen die Welt mit jenem Respekt begegnen, den Sie verdienen – nicht nur heute Abend, sondern an jedem Tag. Möge Ihre Geduld mit uns niemals erschöpft sein, Ihre Neugier niemals erlahmen. Und mögen Sie immer jene souveräne Gelassenheit bewahren, mit der Sie uns Männer daran erinnern, dass Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung nicht dasselbe sind.“

Beispiel 2:

„Ich wünsche Ihnen, verehrte Damen, dass Sie niemals die Fähigkeit verlieren, über uns zu lachen – mit uns, über uns, gelegentlich auch trotz uns. Möge Ihr Humor nicht verblassen, Ihre Klugheit nicht ungenutzt bleiben. Und möge das Leben Ihnen stets mehr Anlass zur Freude als zum Stirnrunzeln geben – wenngleich wir Männer unser Bestes geben werden, die Balance zu verschieben.“

Beispiel 3:

„Für Sie wünsche ich das, was Virginia Woolf ‚ein Zimmer für sich allein‘ nannte – einen Raum, zeitlich wie räumlich, in dem Sie ganz Sie selbst sein können. Möge dieser Raum groß genug sein für Ihre Träume, still genug für Ihre Gedanken und geschützt genug vor den Zumutungen des Alltags. Und möge er ab und zu auch Platz bieten für uns – sofern wir uns benehmen.“

8. Abschluss mit Toast

Schließen Sie Ihre Rede mit einem klaren, festlichen Toast ab. Fordern Sie das Publikum auf, die Gläser zu erheben, und sprechen Sie einen würdevollen, geistreichen Trinkspruch.

Beispiel 1:

„Und nun, meine Damen und Herren, der Moment, den alle erwarten – weniger wegen meiner Rhetorik als wegen des Alkohols. Ich bitte Sie: Erheben Sie Ihre Gläser! Auf die anwesenden Damen – mögen sie weiterhin jene zivilisierende Kraft sein, die uns vor uns selbst bewahrt. Mögen sie uns ertragen, ohne zu resignieren, und mögen sie niemals aufhören, uns mit hochgezogener Augenbraue daran zu erinnern, dass Eloquenz allein noch keine Weisheit ist. Auf die Damen!“

Beispiel 2:

„Damit kommen wir zum abschließenden Ritual, das älteste rhetorische Stilmittel der Menschheit: dem Toast. Erheben Sie Ihre Gläser, meine Herrschaften! Auf die Damen dieses Abends – auf ihre Intelligenz, die uns beschämt, ihre Geduld, die uns rettet, und ihre Anwesenheit, die beweist, dass Wunder möglich sind. Möge die Welt sie schätzen, wie wir es heute tun – und mögen wir ihnen niemals auf die Nerven fallen. Auf die Damen! Prosit!“

Beispiel 3:

„Nun also der obligatorische Schlussakt: der Toast. Eine Tradition, die beweist, dass selbst die elaborierteste Rede am Ende auf die einfachste Geste hinausläuft – das gemeinsame Heben der Gläser. Ich bitte Sie, erheben Sie Ihre Gläser mit mir: Auf die Damen! Mögen sie uns gewogen bleiben, möge ihre Ironie uns scharf halten, und möge dieser Abend ihnen zeigen, dass wir zumindest versuchen, ihnen gerecht zu werden. Auf die Damen! Prost!“

9. Optionaler Gedichtteil

Wenn Sie möchten, können Sie zur Krönung am Ende ein Gedicht vortragen. Dies ist traditionell üblich. Der gehoben-humorvolle Stil eignet sich hervorragend für gereimte Verse.

Beispiel 1:

„Die Damen, die heut‘ hier verweilen,

soll diese Rede nun erfreuen.

Sie bringen Geist in unsre Runde,

drum widm‘ ich ihnen diese Stunde.

Mit Witz, Verstand und kluger List

bereichern sie, wo sie auch ist.

Und während wir in Phrasen schwelgen,

bewahren sie die Kunst des Belgens –

nicht im Sinne der Lüge, versteht sich klar,

sondern als Geduld, die wunderbar.

Drum heben wir das Glas empor:

Den Damen gelte unser Chor!“

Beispiel 2:

„Oh Damen hier im festlich‘ Saal,

ihr seid der Grund fürs große Mahl.

Ohne euch wär’s trist und leer,

wie Goethe ohne ‚Faust‘, nur mehr.

Ihr bringt Kultur in unser Leben,

während wir uns redlich mühn und streben,

euch würdig zu erweisen stets –

ein Unterfangen mit Defekt.

Doch heute woll’n wir ehrlich sein:

Ohne euch wär’n wir allein.

Drum Gläser hoch, wir trinken drauf:

Die Damen leben hoch, hoch, auf!“

Beispiel 3:

„Von Minnesängern einst besungen,

hat’s die Damenred‘ geschafft:

Über Jahrhunderte gedrungen,

zeigt sie heut‘ noch ihre Kraft.

Die Damen, die hier anwesend sind,

beweisen, dass Evolution gelingt:

Sie haben Geist und Eleganz,

während wir noch üben den Tanz

um Worte, Gesten, rechten Ton –

sie können’s längst, und das ist schon

ein Grund, die Gläser zu erheben:

Auf die Damen, mögen sie lange leben!“

Besonderheiten je nach Anlass

Passen Sie Ihre Damenrede an den jeweiligen Anlass an. Je nachdem, ob Sie beim Kommers oder bei einem gesellschaftlichen Event sprechen, ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte.

Beim Kommers

Die Damenrede beim Kommers ist ein fester Bestandteil des studentischen Brauchtums. Meist wird sie vom jüngsten Fux oder vom Consenior gehalten. Sie folgt einem klaren Protokoll und ist Teil des Offiziums.

- Achten Sie auf die korrekte Anrede gemäß Comment.

- Integrieren Sie studentische Traditionen und Begriffe.

- Halten Sie sich an die vorgegebene Reihenfolge im Ablauf des Kommers.

- Der gehoben-humorvolle Stil passt perfekt zum akademischen Kontext.

- Nutzen Sie geistreich-witzige Elemente, aber bleiben Sie respektvoll.

- Literarische oder philosophische Anspielungen sind hier besonders willkommen.

Bei hochrangigen gesellschaftlichen Events

Hier steht die Würdigung im Vordergrund, weniger das Protokoll. Die Damenrede wird oft von einem Ehrengast, dem Gastgeber oder einer Person mit besonderer Funktion gehalten.

- Passen Sie den Ton an das Publikum an – etwas formeller als beim Kommers, aber der gehoben-humorvolle Stil funktioniert auch hier.

- Nennen Sie konkrete Namen und Funktionen.

- Setzen Sie auf intellektuelle Pointen statt auf derberen Humor.

- Würdigen Sie besondere Leistungen oder Verdienste einzelner Damen.

- Halten Sie die Rede kürzer als beim Kommers (ca. 3–4 Minuten).

- Kulturelle Referenzen (Literatur, Kunst, Philosophie) unterstreichen die Bildung des Redners.

Angemessene Sprachwahl

Verwenden Sie eine wertschätzende, gebildete und stilvolle Sprache. Der gehoben-humorvolle Stil erfordert besonderes Fingerspitzengefühl: Er soll charmant sein, aber nicht anbiediernd; geistreich, aber nicht abgehoben; unterhaltsam, aber nicht platt.

- Vermeiden Sie abgedroschene Klischees wie „Die Frau hinter dem Mann“ oder „Das schwache Geschlecht“.

- Verzichten Sie auf anzügliche, vulgäre oder abwertende Formulierungen.

- Setzen Sie auf bildhafte Sprache mit literarischen oder kulturellen Referenzen.

- Nutzen Sie ironische Brechungen und Selbstironie.

- Verwenden Sie Humor intelligent und nie auf Kosten der Damen.

- Formulieren Sie modern und gebildet, aber respektieren Sie die Tradition.

- Zeigen Sie Belesenheit, aber belehren Sie nicht.

Struktur und Umfang

Achten Sie auf die richtige Länge und einen klaren Aufbau. Eine Damenrede sollte strukturiert, aber lebendig wirken.

- Eine Damenrede beim Kommers dauert in der Regel 4–6 Minuten.

- Bei gesellschaftlichen Events sind 3–4 Minuten angemessen.

- Gliedern Sie Ihre Rede klar: Einleitung, Würdigung, Dank, Toast.

- Verwenden Sie elegante, aber verständliche Sätze – keine Schachtelsätze.

- Der gehoben-humorvolle Stil lebt von präzisen Formulierungen.

- Proben Sie Ihre Rede mehrfach laut, um Timing und Betonung zu optimieren.

Ausreichende Vorbereitung

Proben Sie Ihre Damenrede gründlich. Eine gut vorbereitete Rede wirkt souverän und authentisch.

- Üben Sie Ihre Rede mehrmals laut, idealerweise vor einem kritischen Zuhörer.

- Achten Sie auf Betonung, Pausen und Tempo – der gehoben-humorvolle Stil lebt von der richtigen Darbietung.

- Lassen Sie Ihre Rede von gebildeten Personen gegenlesen, die den Ton beurteilen können.

- Machen Sie sich mit der Akustik vor Ort vertraut, falls möglich.

- Bereiten Sie ein Manuskript vor, aber lernen Sie die Rede möglichst auswendig.

- Testen Sie Ihre Pointen vorab – geistreich-witzige Formulierungen müssen sitzen.

Tabus und Fettnäpfchen

Vermeiden Sie diese häufigen Fehler:

- Keine anzüglichen oder sexistischen Witze – auch wenn sie „intellektuell verpackt“ sind.

- Keine Herabwürdigung von Frauen – Ironie darf nie ins Sarkastische kippen.

- Keine privaten Details, die einzelne Damen bloßstellen könnten.

- Keine übertriebene Schmeichelei, die unglaubwürdig wirkt.

- Keine bildungsbürgerliche Angeberei – Referenzen müssen zum Kontext passen.

- Keine zu obskuren Anspielungen, die niemand versteht.

- Keine allzu langen Ausschweifungen – auch geistreich-witzige Reden brauchen Prägnanz.

Fazit

Eine Damenrede ist eine besondere Gelegenheit, Respekt und Wertschätzung auszudrücken. Mit einer guten Vorbereitung, einer klaren Struktur und dem gehoben-humorvollen Stil – geistreich-witzig und intellektuell-intelligent – können Sie eine Ansprache halten, die den traditionellen Moment angemessen begleitet und allen Anwesenden in Erinnerung bleibt.

Ob beim Kommers oder bei einem hochrangigen gesellschaftlichen Event – eine gelungene Damenrede im gehoben-humorvollen Stil verbindet Bildung mit Esprit, Tradition mit Zeitgeist, und Charme mit Substanz. Wenn Sie die oben genannten Tipps beherzigen, wird Ihre Damenrede ein überzeugender und bewegender Beitrag zu diesem besonderen Moment. Gerne helfe ich Ihnen persönlich dabei:

Der intelligente Weg: Professionelle Unterstützung

Sie ziehen für komplexe steuerliche Fragen einen Steuerberater und für juristische Belange einen Anwalt zu Rate. Warum sollten Sie bei einer so diplomatisch heiklen und rhetorisch anspruchsvollen Aufgabe wie der Damenrede anders verfahren?

Zeit ist Ihre wertvollste Ressource.

Zwischen beruflicher Verantwortung und gesellschaftlichen Verpflichtungen bleibt selten der Freiraum, sich wochenlang in die Feinheiten der galanten Rhetorik zu vertiefen. Sie könnten Stunden investieren, um zwischen Witz und Würde die perfekte Balance zu finden – oder Sie mandatieren einen Profi, der dies seit über 25 Jahren tut.

Qualität ist eine Frage des Stils.

Bei einer Damenrede ist der Grat zwischen charmantem Witz und peinlichem Klischee schmal. Eine mittelmäßige Rede ist keine Option, ein Fehltritt bleibt in Erinnerung. Sie benötigen einen Text, der den Damen auf Augenhöhe begegnet, intelligent unterhält und Ihnen als Redner souveränen Applaus sichert.

Mein Service für anspruchsvolle Redner:

- Individuelle Beratung: Eine fokussierte Strategiesession, um den richtigen Tonfall für Ihren spezifischen Anlass (Kommers, Gala, privates Fest) zu definieren.

- Premium-Textprüfung: Sie haben bereits einen Entwurf? Ich analysiere ihn auf stilistische Finesse, Pointendichte und „Fettnäpfchen-Freiheit“ und unterbreite konkrete Veredelungsvorschläge.

- Komplett-Service: Ich verfasse Ihre Damenrede von Grund auf, basierend auf Ihren Stichworten. Das Ergebnis ist ein Text, der klingt wie Sie in Bestform – geistreich, galant und auf den Punkt formuliert.

Warum mit mir arbeiten?

- Über 25 Jahre Erfahrung als professioneller Redenschreiber für gehobene gesellschaftliche und akademische Anlässe.

- Erfahrung aus über 5.800 Redeprojekten.

- Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

- Effiziente Prozesse, auch wenn der Termin schon bedrohlich nah ist.

Investieren Sie in Ihre rhetorische Souveränität.

Eine exzellente Damenrede ist kein Kostenpunkt, sondern eine Investition in Ihren Ruf als geistreicher Gentleman.

Kontaktieren Sie mich unverbindlich.

Gemeinsam finden wir die Worte, die die Damen begeistern – und die Ihrem eigenen Anspruch gerecht werden.